█ 平台介绍

深圳北理莫斯科大学先进制造与AI模拟实验平台,成立于2023年,由秦庆华教授担任负责人,该平台拥有一支高素质的研究团队,包括3名高级职称人员、5名博士,涵盖了结构材料、纳米力学、复合材料、智能材料、结构优化、计算工程等多个专业领域

平台致力于解决复合材料先进材料的理论和工程应用问题,聚焦先进复合材料材料的前沿理论研究和工程应用,致力于解决材料性能表征、制造工艺优化、材料与结构轻量化,结构设计与力学表征等关键技术瓶颈问题。通过高水平的研究,为“一带一路”沿线国家的战略协作以及粤港澳大湾区和深圳社会主义先行示范区的建设提供智力支持和高素质人才。

█ 主要研究方向

■ 先进材料设计与制造

1. 超材料设计与制备:研究弹性超材料的波传播机理,提出低频宽频带三维超材料结构,建立弹性波模态分类和量化理论;将拓扑优化、数值方法及机器学习应用于超材料构建,结合 3D 打印技术(如立体光固化成型法)制备复杂结构超材料,满足高精度几何参数需求。

2. 碳纤维复合材料制备:开发喷雾涂层技术实现碳纳米管在碳纤维表面的沉积改性,修复纤维缺陷并提升界面性能;通过挤出和注塑成型工艺,将改性碳纤维与高密度聚乙烯复合,制备高性能 CNT-CF/HDPE 复合材料,明确纤维含量对力学、热学性能的影响规律。

■材料性能表征与分析

1. 超材料性能测试:搭建激振系统和高精度激光位移测量系统,开展声学超材料带隙频带参数的振动测量,精确获取频响函数;研究层状结构碳纳米管涂层 / 高密度聚乙烯复合材料,分析碳纤维含量对拉伸、弯曲性能及硬度的提升作用。

2. 复合材料结构表征:利用扫描电子显微镜观察碳纤维表面微观结构及复合材料断口形貌,评估界面粘附性;通过差示扫描量热法分析复合材料结晶行为,揭示纤维与基体的相互作用机制。

■数值方法与智能优化

1 .有限元与边界元方法:提出修正变分原理,建立压电材料、非线性板弯曲等问题的 Trefftz 杂交元计算格式,形成相关专著;利用算子分解法得到薄板后屈曲、厚板非线性分析的基本解和边界元格式,发展新型杂交有限元方法。

2. 人工智能辅助优化:构建多层前馈人工神经网络替代模型,结合遗传算法、Nelder-Mead 算法优化模型架构,减少结构优化计算时间(较传统有限元方法减少 47.4%);将神经网络与有限元分析结合,优化 3D 打印碳纤维增强材料的力学性能,提升其拉胀性、应力分布及抗屈曲性能。

■高效制造技术与装备

1. 增材制造与复合工艺:掌握立体光固化成型法等 3D 打印技术,用于超材料及复杂结构件制备;提出 “铺丝成型 + 模压定型” 复合工艺,突破热塑性碳纤维预浸料模压技术瓶颈,提升成型效率。

2. 自动化铺丝技术:研发小型单丝束激光铺丝设备及配套软件(力学分析前处理、轨迹规划、过程监控),实现高效自动化铺丝,提升工艺精度;相关技术已应用于飞行器构件制作及修复,服务航空航天领域。

■结构设计与性能优化

1. 复合材料结构设计:针对碳纤维产品开展铺层设计(优化方向、顺序及厚度)、轻量化设计及疲劳特性预测,结合有限元工具评估结构强度;探索特定产品(如冰球杆)的材料结构优化,解决性能与成本问题。

2. 智能算法驱动优化:将人工神经网络辅助遗传算法与有限元分析结合,对 3D 打印碳纤维增强拉胀材料进行微观等效分析,通过曲线系统描述结构局部变化,优化交叉手性结构性能,实现 13.2% 的拉胀性及理想能量吸收特性。

█ 平台所支撑的教学工作

支撑的教学工作主要体现在以下多个学科领域的理论教学、实践教学及科研训练等方面:

■材料科学与工程相关教学

1. 理论课程教学:可支撑《材料科学基础》《复合材料学》《先进材料导论》等课程的教学。在讲解复合材料的组成、结构与性能关系时,能结合平台在碳纤维复合材料、超材料等方面的研究实例,如碳纳米管涂层对碳纤维复合材料力学性能的提升机制,帮助学生理解材料改性的原理;介绍超材料的特殊结构与功能时,可引入平台关于弹性超材料波传播机理的研究成果,使抽象概念具象化。

2. 实验教学:依托平台在材料制备与性能表征方面的设备和技术,开展复合材料制备实验,如指导学生使用喷雾涂层技术进行碳纤维表面改性,或通过挤出和注塑成型技术制备复合材料试样;利用搭建的激振系统和高精度激光位移测量系统,开设材料力学性能测试实验,让学生掌握频响函数的测量方法,加深对材料动态力学性能的理解。

3. 课程设计与毕业设计:为学生提供复合材料结构设计相关的课程设计或毕业设计课题,例如让学生模仿平台对碳纤维产品的铺层设计,根据不同载荷分布设计纤维铺层方向和厚度,结合有限元分析工具进行结构强度评估,培养学生的设计能力和工程应用思维。

■机械工程相关教学

1. 理论课程教学:支撑《机械制造基础》《先进制造技术》等课程的教学。在讲解增材制造技术时,可详细介绍平台采用的立体光固化成型法(SLA)及其在超材料制备中的应用,包括光敏树脂的特性、3D 打印的精度控制等;阐述自动化制造技术时,引入平台研发的小型单丝束激光铺丝设备及配套软件,讲解高效自动化铺丝技术的原理和优势。

2. 实践教学:利用平台的 3D 打印设备和自动化铺丝设备,开展增材制造和自动化加工实践教学。学生可参与简单超材料结构或小型机械零件的 3D 打印过程,熟悉 3D 打印的工艺流程和参数设置;通过操作铺丝设备,了解铺丝路径规划和工艺监控的方法,提升实践操作能力。

3. 科研训练:鼓励学生参与平台关于 “铺丝成型 + 模压定型” 复合工艺的研究项目,让学生在项目中学习工艺参数优化、设备调试等知识,培养科研兴趣和解决实际工程问题的能力。

■力学相关教学

1. 理论课程教学:为《工程力学》《计算力学》《复合材料力学》等课程提供丰富的案例支撑。讲解有限元法时,结合平台提出的修正变分原理及建立的 Trefftz 杂交元计算格式,帮助学生理解有限元分析的理论基础和应用方法;介绍边界元法时,可引用平台在薄板后屈曲和厚板非线性分析方面的研究成果,说明边界元法在工程中的具体应用。

2. 数值仿真教学:指导学生使用平台开发的相关数值计算方法和软件,进行复合材料结构的力学仿真分析。例如,让学生运用基于人工神经网络辅助遗传算法的优化法与有限元分析相结合的方法,分析 3D 打印碳纤维增强材料的力学性能,掌握数值仿真在材料优化设计中的应用。

■计算机与人工智能相关教学

1. 理论课程教学:在《人工智能导论》《机器学习》《计算机辅助设计与制造》等课程中,结合平台将人工智能和机器学习技术应用于材料设计优化的研究,如基于多层前馈人工神经网络的替代模型在结构优化中的应用,讲解人工智能算法的原理和实际应用场景。

2. 实践与项目教学:组织学生开展人工智能在材料设计中的应用项目,如让学生尝试训练简单的人工神经网络模型,预测复合材料的性能参数,并与实验结果进行对比分析,培养学生将人工智能技术与材料科学相结合的能力;利用平台的铺丝轨迹规划软件等,讲解计算机图形学在路径规划中的应用,提升学生的软件开发和应用能力。

■交叉学科综合教学

1. 由于平台的研究涉及材料科学、机械工程、力学、计算机科学等多个学科领域,可支撑交叉学科课程的教学,如《先进材料制造与智能优化》等。通过整合各学科在平台研究中的应用案例,培养学生的跨学科思维和综合应用知识解决复杂问题的能力。

2. 开展科研创新训练项目,鼓励学生跨学科组队,围绕平台的研究方向,如超材料的设计与 3D 打印制造、高效自动化铺丝技术的优化等,开展创新性研究,提升学生的科研素养和团队协作能力。

█ 代表性成果

平台在相关研究领域取得的成果如下:

■超材料设计与制造领域

1. 深入研究了弹性超材料带隙结构的形成机制、波的衰减和弯曲波的传播特性,相关成果发表于《Physics Letters A》《Applied Acoustics》等期刊。

2. 提出拥有嵌入式局部谐振器的低频宽频带三维超材料结构,发展了弹性波模态的分类和量化理论方法,用于频带机理分析、结构设计及参数优化,成果发表于《Thin-Walled Structures》。

3. 基于压扭耦合效应,建立一维双原子声子晶体的理论色散模型,进行压扭结构参数研究和优化,成果发表于《Int J Mechanical Sciences》。

4. 将拓扑优化、现代数值方法和机器学习方法应用于弹性超材料的构建和复杂结构超材料的制备,相关成果发表于《Engineering Analysis with Boundary Elements》《Computational Materials Science》等多个期刊。

■有限元方法与优化算法领域

1. 提出用于构造新型 Trefftz 或格林函数杂交有限元的修正变分原理,建立压电材料、接触问题、非线性板弯曲等力学问题的 Trefftz 杂交元计算格式,相关成果汇成首部专著《The Trefftz Finite and Boundary Element Method》和《Matlab and C Programming for Trefftz Finite Method》。

2. 利用算子分解法得到薄板后屈曲和厚板非线性分析的基本解和边界元计算格式,发展以基本解为试函数的新型杂交有限元方法,近期成果记录于专著《Green's Function and Boundary Elements in Multifield Materials》和《Methods of Fundamental Solutions in Solid Mechanics》。

3. 将基于人工神经网络辅助遗传算法的优化法与有限元分析相结合,用于分析 3D 打印制造的碳纤维增强拉胀材料的力学性能,经优化后的超材料结构拉胀性达 13.2%,具有理想的应力分布、能量吸收和抗屈曲性能,成果发表于《Composite Structures》。

■增材制造与材料性能表征领域

1. 掌握立体光固化成型法(SLA),可利用光敏树脂通过 3D 打印制备超材料,能满足超材料几何参数对精度的要求,并可根据需求进行技术改进和优化。

2. 搭建了用于超材料振动测量的激振系统和高精度激光位移测量系统,能精确得到超材料的频响函数。

3. 研究出具有层状结构的碳纳米管涂层 / 高密度聚乙烯复合材料,发现随着碳纤维含量增加,其拉伸性能、弯曲性能和硬度可有效提高,且碳纳米管喷涂复合材料比未涂层的整体力学性能更高,成果发表于《Composites Part A》《Composites Part B》《Journal of Composite Materials》等期刊。

■碳纤维复合材料制备与表征领域

1. 提出通过喷雾涂层技术将碳纳米管(CNT)沉积到碳纤维表面的表面改性方法,该方法操作简便,不会损伤纤维,还能修复纤维表面缺陷。

2. 将经 CNT 改性的碳纤维与高密度聚乙烯(HDPE)复合,通过挤出和注塑成型技术制备出高性能的 CNT-CF/HDPE 复合材料。研究表明,随着碳纤维含量增加,复合材料的拉伸强度、弯曲强度和硬度显著提高,在 25 wt% 碳纤维含量时,经 CNT 改性的复合材料拉伸强度和弯曲强度分别比纯 HDPE 提高 70.62% 和 40.38%,硬度提高 22.67%,成果发表于《Composites Part A》。

■人工智能与材料设计优化领域

1. 提出基于多层前馈人工神经网络的替代模型,利用遗传算法优化其架构,将优化后的 ANN 模型与 Nelder-Mead 优化算法结合(形成 ANN-NM 模型),替代传统有限元分析(FEA)方法,在结构优化中计算时间减少 47.4%,且随着优化目标复杂性增加,优势更明显,成果发表于《Intl J Applied Mechanics》。

2. 将 ANN 与机器学习技术应用于弹性超材料的结构优化,显著提高优化效率并保持较高精度,为复杂结构优化提供新思路。

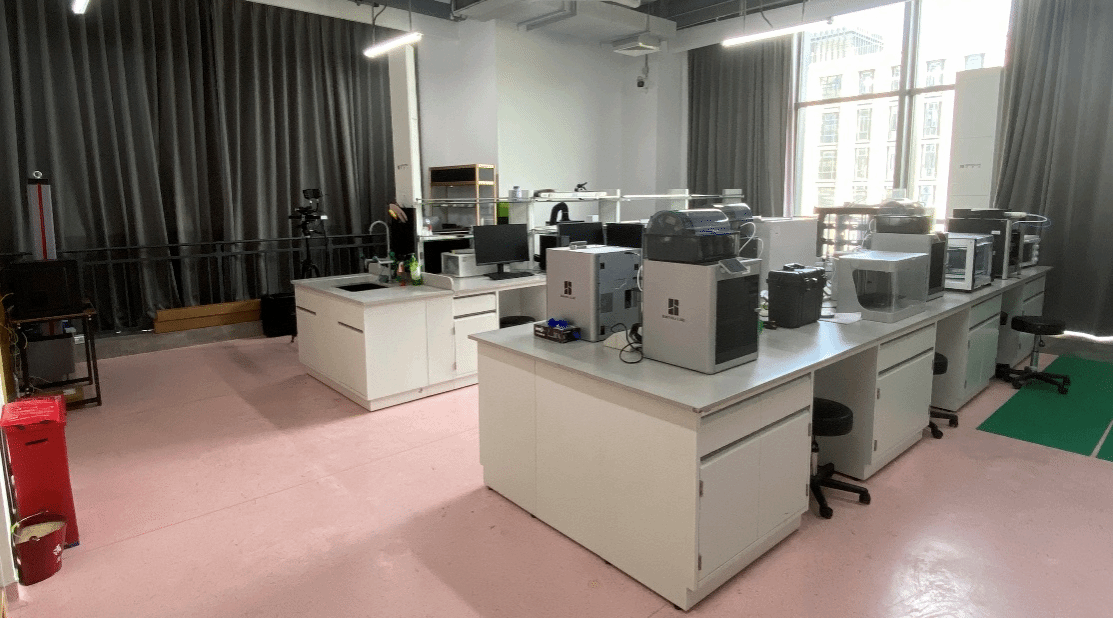

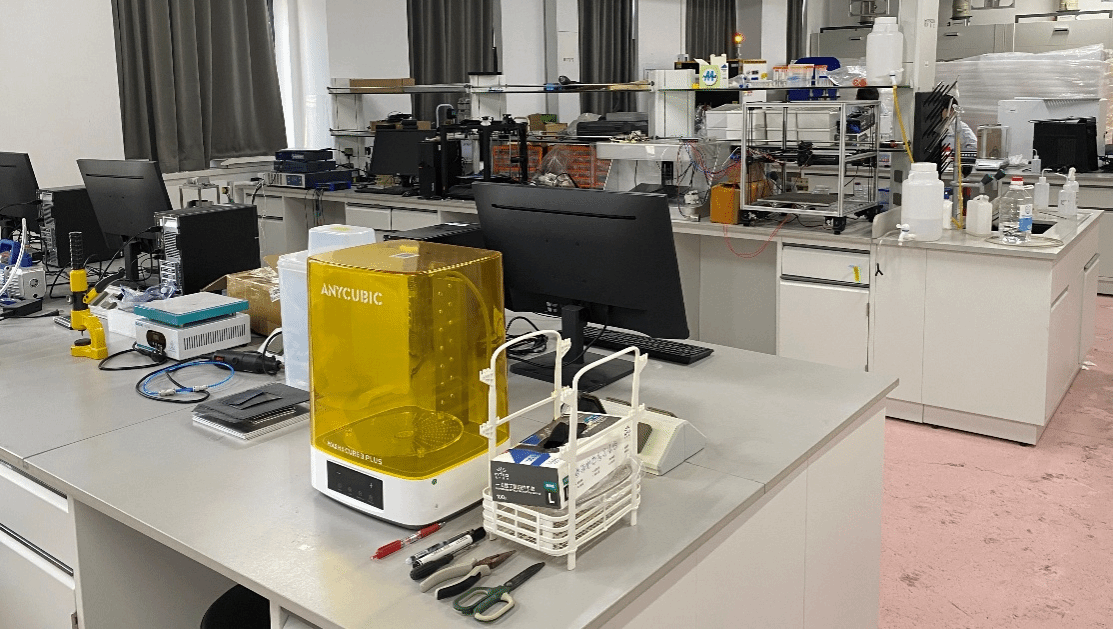

实验室全景图

█ 平台主要仪器设备:

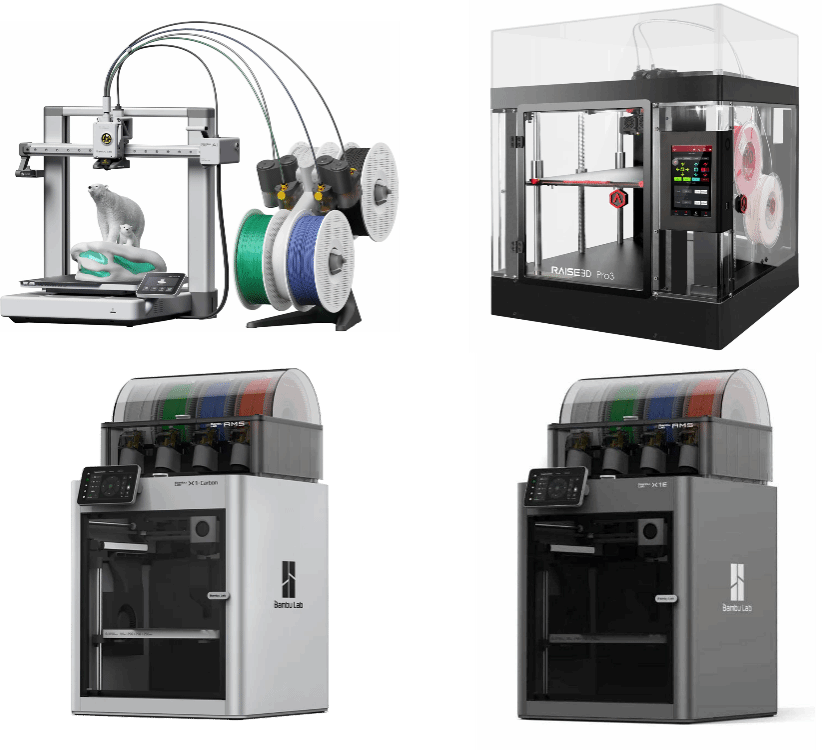

1. FDM 3D 打印机

型号:Bambu Lab X1 Carbon、Bambu Lab A1、Bambu Lab X1E、Raise 3D Pro

功能:通过加热熔融热塑性材料并逐层挤出成型,快速制造结构稳固、成本低廉的原型或功能性零件。

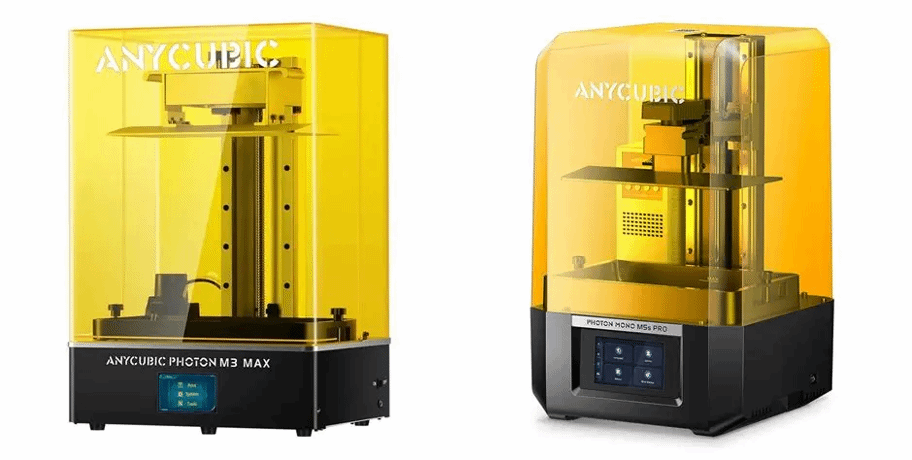

2. SLA 3D 打印机

型号:Anycubic Photon M3 MAX、Anycubic Photon Mono M5s Pro

功能:利用紫外光固化光敏树脂逐层成型,高精度打印复杂结构与细节丰富的模型。

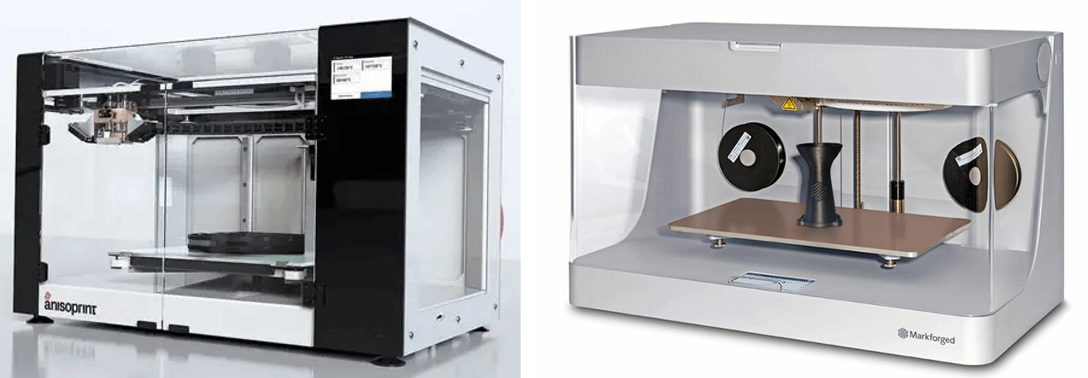

3. 连续纤维 3D 打印机

型号:Mark Two、Anisoprint A4

功能:将连续纤维(如碳纤维、玻璃纤维、凯夫拉纤维)与热塑性材料复合打印,制造高强度、轻量化的结构部件。

4. 三维扫描仪

型号:FreeScan Combo

功能:用于快速获取物体三维几何形状和表面特征,将实物转化为数字化三维模型。

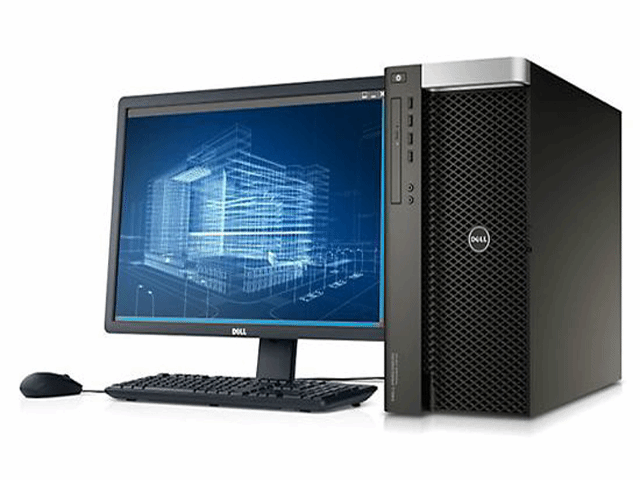

5. 高性能工作站

型号:Dell Precision 7920

功能:高效处理大型数据、复杂建模、仿真分析和图像渲染等任务。

6. 三维全场应变测量分析系统

型号:XTDIC

功能:用于非接触式动态全场三维应变及位移测量。

7. 微机控制万能试验机

型号:FL-WDW-50

功能:对材料进行拉伸、压缩、弯曲、剪切等力学性能测试,测定材料的强度、刚度、延展性等力学参数。

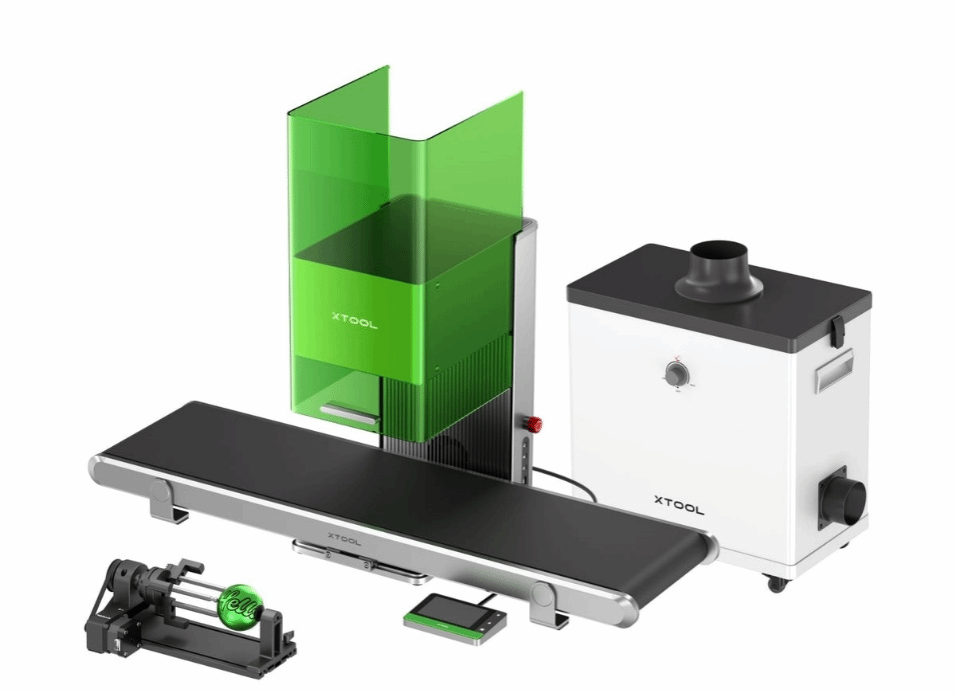

8. 激光雕刻机

型号:xTool F1 Ultra

功能:利用高能激光束对材料表面进行精密刻蚀、切割或标记。

9. 硅胶 3D打印机

型号:San Draw S180

功能:可直接打印高弹性液态硅胶材料、快速制造复杂柔性结构部件。

10. 振动试验系统

型号:VE-5150ST

功能:用于模拟产品在运输、使用或环境中所承受的振动条件,评估产品的结构强度、可靠性与耐久性,发现潜在故障或设计缺陷。